レントゲン撮影や手術室で使われる防護板や防護メガネ──X線が発見された1895年から今日に至るおよそ130年間、防護材の主役は鉛ガラスが中心である。20世紀初頭に欧米で開発され、日本でも1950年代に国産化されて以来、医療・研究・工業の最前線で用いられ、「透明性」と「高い遮蔽性能」という二つの価値を兼ね備えた画期的素材として普及してきた。

しかしその一方で、重くて割れやすく、高価で、鉛由来の環境負荷が避けられないという弱点は、常に専門家を悩ませてきた。透明で、しかも鉛を用いずにX線を遮へいできる素材は「実現不可能」とされ、答えは鉛ガラスに委ねられてきたのである。

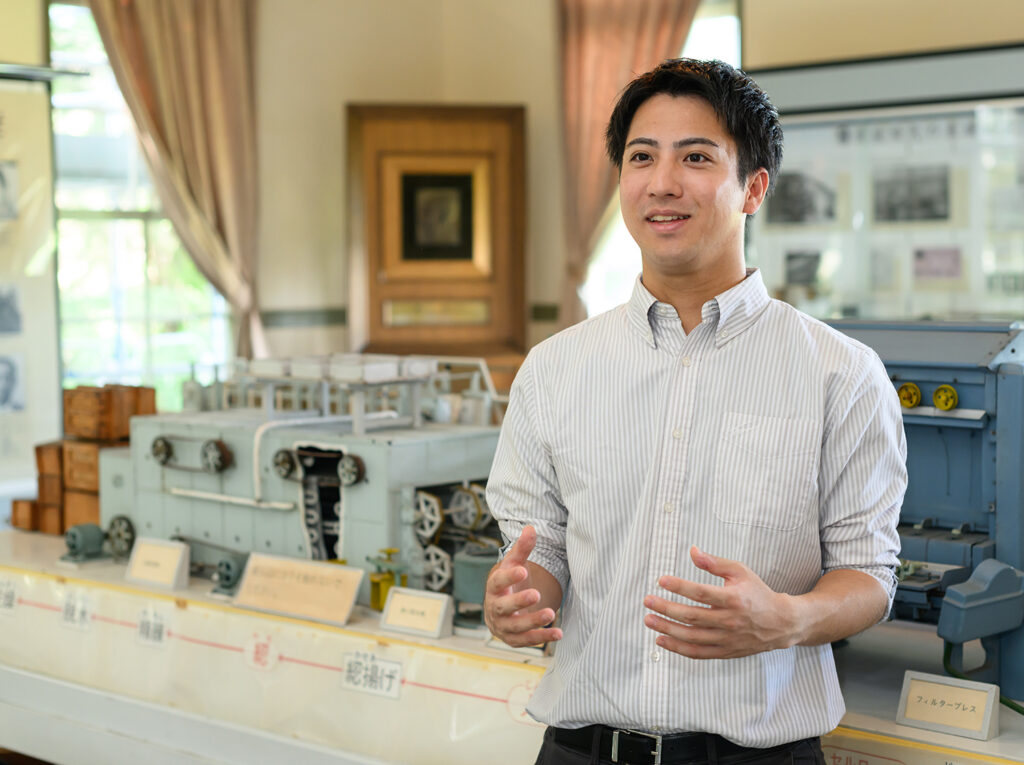

その130年にわたる前提を、若干27歳にして覆したのが山形大学大学院 有機材料システム研究科/日本学術振興会 特別研究員(PD)・床次僚真氏である。金属を粒子として“分散”させるのではなく、イオンとして“溶解”させて高分子に組み込むという発想の転換により、無色透明・鉛フリー・柔軟という条件をすべて満たすX線遮へい複合材料の開発に、世界で初めて成功した。現在は社会実装に向け、スケール化研究にも挑んでいる。本記事では、この革新が生まれた背景、着想の転換点、そして実用化への道筋について、床次先生に伺った。

金属を“溶解”させて透明に──鉛フリーX線遮蔽材の新アプローチ

Q:研究概要について教えてください。

私の研究テーマは、「鉛を使わずにX線を遮蔽できる透明な複合材料」の開発です。医療現場や研究施設で使われる「鉛ガラス」は、20世紀初頭に欧米で開発され、日本では1950年代に国産化されました。X線が発見された1895年から今日に至るおよそ130年間、鉛ガラスなどが防護材の標準として用いられてきました。現在も、高い遮蔽性能と透明性を兼ね備えた定番の防護材料として、広く使われています。

その一方で、鉛ガラスにはいくつかの課題があります。重量があり割れやすいこと、高価であること、そして有毒性が高く、環境負荷が大きいことです。とくに医療現場では、透視下でのIVR(画像下治療)や放射線治療の際に、防護ガラスが固定式であるために手技の自由度を制限してしまうことが問題視されています。また、防護メガネに使用される鉛ガラス製レンズは重く、ずり落ちるのを防ぐためにテープで固定して使用することもあります。長時間の装着による首や肩への負担は大きく、集中力や姿勢維持を妨げる一因にもなっています。

こうした背景を踏まえ、私は「軽量で割れにくく、かつ高い遮蔽性能と透明性を兼ね備えた新しい材料」を設計することで、医療現場の安全性と作業効率の両立を目指しています。X線を遮蔽できる金属としては、鉛のほかにも鉄・銅・タングステン・バリウム・ビスマスなどが知られています。しかし、これらはいずれも不透明であり、「遮蔽性」と「透明性」を両立できる素材は存在しませんでした。一般的な複合材料では、金属ナノ粒子を樹脂中に分散させる手法が用いられますが、粒子同士が凝集して光を散乱し、透明性が失われるという限界がありました。

そこで私たちは発想を転換し、「分散させる」のではなく「溶かす」アプローチを取りました。金属をイオンとして高分子中に「溶解させる」ことで、可視光の波長(約400〜800nm)より十分に小さいスケールで均一化し、光の散乱を防ぐことに成功したのです。

その結果、金属成分を全体の約80%という高い割合で含みながらも、透明性を保ったまま鉛ガラスと同等の遮蔽性能を実現。しかも割れにくく、柔軟で加工しやすいという特長を併せ持つ複合材料を開発しました。これにより、防護ガラスや防護メガネを軽量化できるだけでなく、移動式の防護パネルやカーテンなど新しい形態の遮蔽材としても応用が可能です。

つまり、この研究の本質は「相反する性質を設計によって共存させること」にあります。透明性・軽量性・柔軟性・高い遮蔽性能を同時に満たすこの新素材は、医療現場の作業効率と安全性を高めるだけでなく、環境にも配慮した次世代の遮蔽技術として期待されています。

Q:これまでの経緯を教えてください。

このテーマを選んだ理由は、大きく2つあります。

1つ目は、修士では誰も取り組んでいない新しい挑戦をしたかったこと。2つ目は、家庭環境の影響です。父は弘前大学・被ばく医療総合研究所の所長、母は看護師、二人の姉は医師(うち一人は麻酔科医)という家庭で育ちました。放射線や医療現場の話題は日常的で、母からは「手術では、金属の鎧のような防護具を着けるほど重い」と聞き、父からは「鉛以外での遮蔽は難しい」と教わってきました。さらに、麻酔科医の姉からは「防護メガネが重くて落ちやすいし、扱いが難しいの。しかも高価だから、常に気を使うのよ」と聞きました。現場の状況を聞くうちに、私は次第に「軽くて透明で安全な遮蔽材は本当に不可能なのか?」という疑問を抱くようになりました。

学部3年生の10月、その思いを指導教員の高橋辰宏先生に相談したところ、「それは面白い。博士の研究テーマにしよう」と背中を押され、修士研究と並行して鉛フリーで透明なX線遮蔽材料の研究に踏み出しました。

当時の私は、炭素繊維複合材料の研究を進めており、カーボンナノチューブ(CNT)を使って炭素繊維と樹脂の界面を強化することをテーマにしていました。航空機などに使われる炭素繊維は、軽くて強い反面、異なる素材同士を組み合わせると界面にすき間ができやすく、接着強度が課題になります。そこで、ナノサイズの繊維であるCNTを炭素繊維表面に付着させ、樹脂との「引っかかり」を生み出すことで、力を均一に伝え、全体の強度を高めることを目指していたのです。

この研究で特に苦労したのは、CNTを均一に「分散」させることでした。CNTは軽くて細いため、束になって凝集しやすく、うまく広がらないと繊維表面にムラができてしまいます。したがって、「ナノチューブをいかに均一に分散させるか」が性能を安定させるカギでした。実は、この“分散”への理解こそが、後にX線遮蔽材の研究へとつながる大きなヒントになったのです。

「分散」とは、固体の微粒子が溶媒中に“浮いている”状態を指します。コーヒーやお茶の粉が水中に混ざるように、粒子は細かくなっても粒のまま存在し、時間が経つと沈殿してしまうことも少なくありません。つまり、分散では“粒子レベル”の混ざり方にとどまり、どうしても濁りが生じてしまいます。

一方で「溶解」は、まったく異なります。物質がイオンに分かれて、分子レベルで均一に混ざった状態になるのです。たとえば、食塩(NaCl)を水に入れると、ナトリウムイオン(Na⁺)と塩化物イオン(Cl⁻)に分かれ、見た目は透明でも、イオンは確かに水中に存在しています。

この「溶解」に着目したのが次の転機になりました。「金属が含まれる化合物でも、水に溶けるものがあるのではないか」と考え、酢酸バリウムのような水溶性の金属塩を取り寄せて試してみたのです。実際に溶かしてみると、驚くほどきれいに透明になりました。見た目はただの水のようですが、確かにバリウムイオンは水中に存在しています。

もし金属をイオンとして溶かし込めば、鉛を使わずに透明なままでもX線を遮蔽できるのではないか。そう考えて、同じ金属量で「粒子として分散させた試料」と「イオンとして溶かした試料」を比較したところ、遮蔽率は見事に一致しました。つまり濁っていても透明でも、バリウムの量が同じなら遮蔽効果も同じだったのです。しかも、溶解させた試料は透明で、扱いやすい。この結果が大きなヒントとなり、現在取り組んでいる透明で鉛フリーなX線遮蔽複合材料の研究へとつながりました。

化学の視点から見れば、「溶解すると透明になる」こと自体は珍しい現象ではありません。ただ、私は“金属を溶かしても同じことが成り立つのではないか”という発想を重ねました。粒子を分散させる研究は世界中で行われていますが、「わざわざ粒子にしなくても、イオンとして溶かし込めばいいのでは」と考えたのです。複雑な技術を追うのではなく、シンプルな原理を掘り下げることにこそ新しい発見がある――。そう信じて、「溶解」というアプローチに挑みました。

Q:発想はシンプルではあるものの、いざ形にするうえで、どのような難しさがありましたか?

水に金属を溶かすこと自体はうまくいきましたが、最初に直面したのは「水は液体のままでは材料にならない」という課題でした。せっかく金属を溶かしても、それを形ある“固体”として加工できなければ、実用化にはつながりません。「透明で金属を含む“固体”をどう作るか」。ここからが本当の難しさでした。

一般的に複合材料を作るには、「高分子(ポリマー)」と呼ばれる樹脂が必要です。しかし水は低分子なので、そのままでは代用できません。どうすれば金属を“溶かし込んだまま”固体化できるのか――。その答えを探すなかで、試行錯誤の日々が続きました。

そんな折、研究にヒントをくれる出会いがあったのです。私が所属している研究室の上階に、生分解性プラスチックの研究室があり、そこの研究者の方と話す機会があったのです。生分解性プラスチックには、“でんぷん”が使われます。“でんぷん”は環境にやさしい一方で、割れやすく脆いという欠点があります。そこで使われるのが「可塑剤(かそざい)」です。分子間の結合を適度に緩めることで、でんぷんを柔軟にし、成形性を高める役割を果たしています。

その代表がグリセリンという物質でした。糖の一種で、水と似た構造を持ち、金属とも高い親和性がありました。「もしかして、グリセリンなら金属を溶かし込んだまま固体を作れるのではないか」――そうひらめき、実際に試してみることにしたのです。

最初は粉末の金属化合物を混ぜても溶けず、失敗の連続。しかし、グリセリンは水より沸点が高く(約290℃)、高温でも蒸発しません。「ならば温めてみよう」と思い立ち、120〜150℃ほどに加熱したところ、粉が消えたのです。それはつまり、金属がグリセリンに溶けた瞬間でした。そこから一気に道が開けました。溶けた金属を含むグリセリンを、でんぷんと混ぜてプレス成形してみると、なんと透明なフィルムができたのです。通常、でんぷん樹脂は濁りが残るのですが、この試料はまるでガラスのように透き通っていました。しかも、金属を含んでいるのに、濁ることなく透明な状態を維持していました。遮蔽性能も確認できたのです。

このとき初めて、「これはいける」と確信しました。金属を“溶かして入れる”というアプローチが、透明性と遮蔽性の両立を可能にした瞬間です。ここからさらに改良を重ね、現在の「鉛フリー透明遮蔽複合材料」の開発につながっています。

今は、社会実装を見据え、より扱いやすく再現性の高い製造方法を模索しています。学術研究では工程を厳密に管理することが重要ですが、最終的に目指しているのは「誰が作っても同じ結果が得られる」こと。多少手順が異なっても安定した性能を発揮できるような、実用的なプロセスに落とし込むことを目標にしています。

Q: 弘前大学 被ばく医療総合研究所 保健学研究科との共同研究でもあります。どのように連携されたのでしょうか?

私は材料が専門ですが、X線を実際に照射して遮蔽性能を測定するとなると、どのように評価すればよいのかが分かりませんでした。そこで、放射線計測や被ばく医療の分野に詳しい弘前大学 被ばく医療総合研究所に相談し、細田正洋教授にご協力をお願いしました。

最初は計測装置の扱い方すら理解できておらず、基礎から丁寧に教えてもらいました。測定を人任せにするのではなく、自分の手で理解しながら進めたいという思いがあったため、先生方の助言を受けながら、一緒に実験を重ねていきました。X線はまっすぐ進むだけでなく、屈折や散乱も起こります。そのため、正確な測定を行うには遮蔽板の配置や照射角度など、細かな工夫が欠かせません。そうしたノウハウを現場で直接学べたことが、今の研究の基礎になっています。

計測には、実際の医療現場で使用されていたX線装置を用いています。実際の環境に近い条件でデータを取得することで、医療応用を見据えたリアリティのある結果が得られました。

実験では、私の開発した材料は従来のプラスチック遮蔽材と比べて鉛当量でほぼ2倍の遮蔽性能を示しました。具体的には、従来のプラスチック材が厚さ1.7mmで約0.09mmPb(ミリピー・ビー)相当なのに対し、私の材料は1.5mmで0.15mmPbに達しました。

これは、40年以上ほとんど更新されてこなかった既存材料を超える可能性を示すものであり、しかも柔軟性と透明性を兼ね備えているという点で、医療現場の「軽くて割れない防護具がほしい」という声に応えられる成果となりました。こうして弘前大学との連携は、単なる測定協力にとどまらず、基礎理論・実測データ・社会実装をつなぐ橋渡しとなったと感じています。

タイミングとしても、社会的に被曝防護への意識が高まっていました。2021年4月には「労働安全衛生法」に基づく電離放射線障害防止規則の見直しが行われ、眼の水晶体に対する放射線被曝の基準が大幅に厳しくなったのです。以前は年間150 mSv(ミリシーベルト)でしたが、現在は年間50 mSv、さらに5年間で100 mSv以下とされています。これは低線量でも白内障の発症リスクが高いことが判明したことを受けた改正です。医療従事者にとっては、被曝防護が「作業効率」だけでなく「健康維持」の観点からもより重要な課題となっており、防護メガネや防護具の性能向上が強く求められているのです。

Q: この研究における独自性はどんなところにありますか?

私の研究の独自性は、「金属をイオンとして溶かし込みながら、透明性と柔軟性を両立させた点」にあります。

従来の遮蔽材料は、金属の粒子を分散させて遮蔽性を高めるのが一般的でした。しかし粒子は凝集しやすく、透明性を保つことが難しいという課題がありました。そこで私は、「粒子を混ぜる」のではなく、「金属をイオンの状態で溶かして入れる」アプローチを採用。イオン化によって金属を高濃度かつ均一に含ませることができ、nm(ナノメートル)単位のごく微小なクラスター化にとどまるため、透明性を損なわずに遮蔽性能を高めることができます。

さらに、高分子(ポリマー)にグリセリンなどの可塑剤を加えることで、硬化しやすい金属含有材料でも柔軟性と成形性を保つことができました。高分子・可塑剤・金属イオンが三者一体となることで、柔らかく、割れにくく、しかも透明な複合構造が形成されます。

この結果、素材全体の約80%が金属成分でありながら、透明性と柔軟性を維持しつつ、鉛ガラスと同等レベルの遮蔽性能を達成しました。外見はまるでガラスのように透き通り、そのうえ軽く、強い。鉛を使わずにここまでの性能を実現できたことが、この研究の最も大きな特徴だと考えています。

医療だけでなく工業へ応用。将来を見据えた挑戦を

Q: 今直面している課題は何でしょうか?

いま一番の課題は、実験室レベルで成功した材料を、いかに産業スケールで再現できるかという点です。研究段階では数g単位の試料でうまくできていたことも、10kg、100kgとスケールを大きくすると、同じ条件では再現できないことが多々あります。量が増えることで、気泡が入りやすくなったり、熱の伝わり方が変化して反応率が下がったりと、予想外の課題が次々起こります。現在はその一つひとつを検証しながら、段階的にスケールを拡大しているところです。

もう一つの課題は、社会実装を見据えた「作りやすさ」「安全性」「コスト」の最適化です。実験室では高価な試薬や装置を使っても問題ありませんが、産業化を進めるためには、より安全で扱いやすく、価格を抑えた材料設計が重要になります。そのため、現在は原料の一部を見直しながら、よりシンプルな工程で製造できるよう工夫を重ねています。“誰が作っても再現できること”こそ、社会に出すうえで最も大切だと考えています。

さらに、量産体制を整えるためのパートナーづくりも課題の一つです。材料メーカーや加工メーカー、販売会社など、バリューチェーンを構成する企業とは、私たち自身で一つずつ交渉を進めています。メディア掲載をきっかけに声をかけていただくこともありますが、必要な場合はこちらから提案し、試作品を持ち込んで意見を伺うこともあります。こうした対話を重ねることで、企業側から新しい加工法や応用アイデアが出てくることも多く、非常に刺激的です。

このように、大学としての基礎研究の枠を超えて、産業化の橋渡しを自分たちで進めているのが現状です。山形大学には附属病院もあり、すでに医療現場での試験的な利用を視野に、サンプルを提供してフィードバックを得ています。「軽くて使いやすい」「遮蔽性も十分ある」といった評価もいただいています。今後は、そうした現場の意見を踏まえながら改良を進め、より高性能な次世代モデルの開発を目指しています。こうした取り組みの背景には、指導教員である高橋先生の影響があります。先生はアメリカの企業で10年間勤務された経験を持ち、スピード感と実行力を重視される方です。

また、山形大学工学部の前身である旧米沢高等工業学校では、1915年に秦逸三教授が日本初の人造絹糸(ビスコースレーヨン)の工業化に成功し、のちの帝人創業につながりました。米沢は「人造繊維発祥の地」として知られ、大学発の技術が産業を動かした歴史があります。その伝統を受け継ぎながら、高橋先生は「研究は社会に出してこそ価値がある」と常におっしゃっています。私自身もその言葉に背中を押され、研究成果を現場へ届けるための挑戦を続けているところです。

Q: この研究を目指す学生に伝えたいことはありますか?

僕はもともと勉強が得意なタイプではありませんでした。特に、数学のように“たった一つの正解”を導き出すような問題が苦手で、あまり好きになれませんでした。それよりも、考え方次第でいくつもの答えが生まれるような自由度のあるほうが性に合っていたのです。「本当にそうなのか?」と疑ってみたり、違う角度から考えてみたり――。少しヘリクツに聞こえるかもしれませんが、そうした固定概念を疑う発想のほうが、僕にとってはずっと面白かったんです。

そして今振り返ると、その感覚こそが研究に向いていたのだと思います。研究の世界では、「こうなるはずだ」と立てた仮説が外れることなんて日常茶飯事です。でも、思い通りにいかないときこそ、新しい発見が生まれるチャンスです。

高校のときは勉強がうまくいかなくても、大学ではまったく違うスキルや考え方が求められます。知識を覚えることよりも、自分で考え、試し、失敗から学ぶ力が大切になってきます。だから、高校時代に勉強が苦手でも、大学では研究を心から楽しめるようになりました。実際、私自身も山形大学に進学してから研究に没頭し、修士・博士を飛び級で修了しました。やりたいことを見つけて夢中で取り組めば、大学に入ってからでも十分に活躍できるチャンスがあります。

大学に入ってからは、正解を覚えるよりも、試して確かめるほうがずっと面白いと感じるようになりました。失敗しても、なぜうまくいかなかったのかを考えることで、次の一手が見えてくる。そうやって少しずつ理解が深まっていく感覚が、研究の醍醐味だと思います。

だからこそ、僕が学生の皆さんに伝えたいのは、“結果から学ぶ姿勢”を大切にしてほしいということです。実験をして、思いがけない結果が出たときに「なぜこうなったんだろう?」と考えてみる――。その繰り返しが、教科書の知識よりもずっと深い理解につながります。最初から正解を探すよりも、まずは手を動かして実際に試してみること。体感してから学ぶほうが、ずっと深く身につくと思います。

もちろん、最低限の基礎知識は必要です。でも、そこから先は「どう使うか」「どう組み合わせるか」を自分の発想で試すことが大切です。僕の研究も、難しい理論よりも、基礎をシンプルに掘り下げて考えたことが出発点でした。自由な発想と、失敗を恐れずに試す好奇心さえあれば、誰にでも道は開けると思います。

最近では、学生時代に苦手だった国語や歴史にも興味が出てきました。研究を通して海外に留学したことで、「今の日本がどう作られてきたのか」を知りたくなったんです。学ぶというのは、こうやって自分の興味から広がっていくものなんですよね。だからこそ、これから研究を目指す人たちには、「正しい答え」を探すよりも、「自分なりの問い」を持ち続けてほしい。その問いを突き詰めていく過程こそが、研究の一番面白いところだと思います。

Q: 今後の展望を聞かせてください。

今年9月に博士課程を修了しました。これからは、まず社会実装に向けた研究に本格的に取り組んでいきたいと考えています。現在、大学からの支援を受けて研究費を獲得し、産業化に必要な大型装置の導入なども進めているところです。目標は、早ければ1年以内に実用化を実現すること。そのために、より再現性が高く、量産に適したプロセスの確立を目指しています。

応用分野としては、医療現場での防護具だけでなく、分析・計測機器など工業分野への展開も見据えています。たとえば、電子顕微鏡(SEM・TEM)などの分析装置でもX線遮へいは欠かせません。さらに、空港での手荷物検査装置など、安全性が求められる環境でも活用できる可能性があります。

地方大学という制約もありますが、だからこそ「自分たちの力で実現する」という強い意志を持って進めています。山形大学らしい実践力と粘り強さを生かし、地域から新しい技術と価値を生み出す。その積み重ねが、社会に貢献できる研究のあり方だと思っています。(了)

床次 僚真

(とこなみ りょうま)

山形大学 大学院 有機材料システム研究科 有機材料システム専攻 日本学術振興会 特別研究員PD

2022年 山形大学工学部高分子・有機材料工学科卒業。2023年 山形大学大学院有機材料システム研究科有機材料システム専攻 博士前期課程 修了(飛び級・1年早期修了) 2025年 山形大学大学院有機材料システム研究科有機材料システム専攻 博士後期課程 修了(半年早期修了) 2022年 弘前大学大学院保健学研究科客員研究員 2024年 日本学術振興会特別研究員DC2 2025年10月より現職