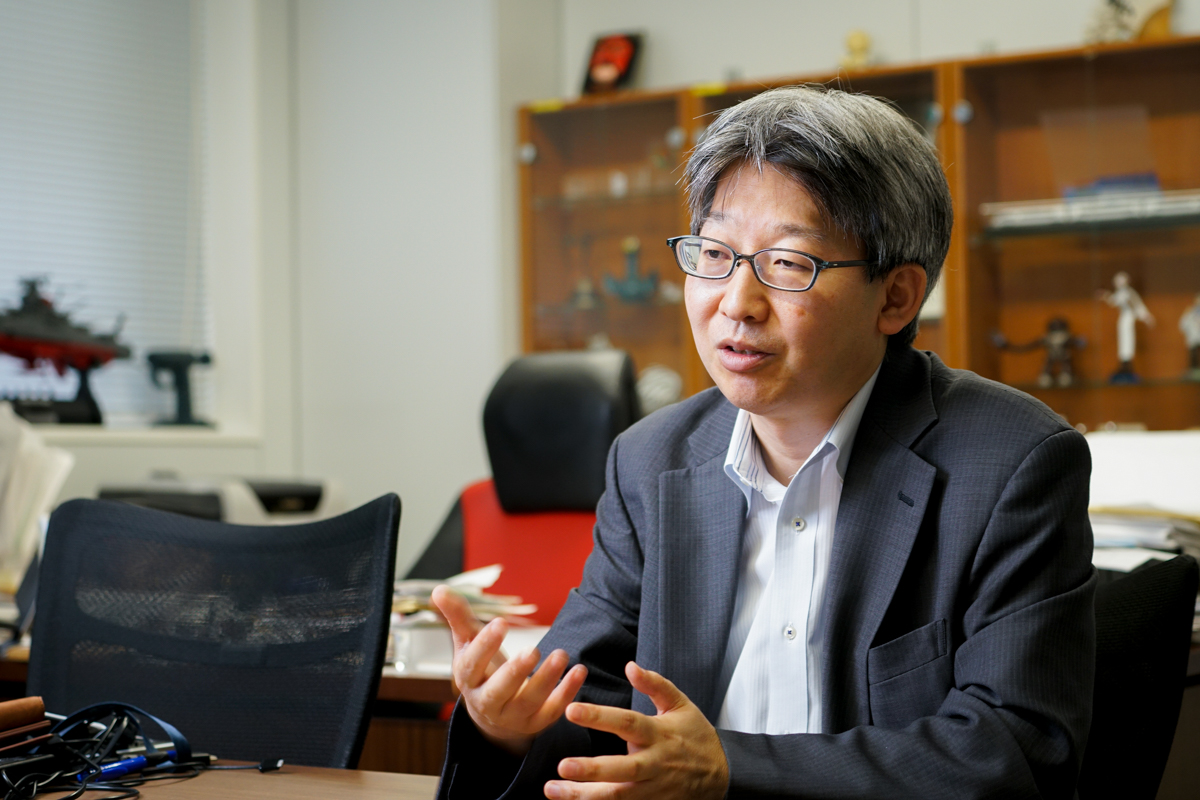

日本国内でも年々認知が高まりつつある再生医療であるが、細胞は個別単位にばらばらの状態で移植しても治療効果が不十分であり、組織工学と呼ばれる、細胞から組織単位のものを培養作製し移植する技術が求められている。日本国内における組織工学の黎明期から20年以上研究を続けているのが、東京女子医科大学先端生命医科学研究所の清水所長。臨床医でありながら、この分野のエンジニアとして基礎研究も行なう清水所長は、細胞シートの研究開発、および臨床応用を推進し、現在ではiPS細胞から人の心筋細胞シートをつくることができるまでになるなど、めざましい成果をあげている。基礎研究と臨床応用の両面で期待を集めている清水所長に、現時点での組織工学の成果について伺った。

ティッシュエンジニアリングで組織を丸ごと移植する

Q:組織工学研究の概要についてお聞かせください。

再生医療の研究自体は20年以上前から行なわれているもので、山中伸弥先生のiPS細胞をきっかけに日本でもかなり国家予算がつき、研究が加速しています。

再生医療というと、日本ではまずiPS細胞が浮かんでくるかもしれません。再生医療に用いる細胞としては極めて有用なものです。一方で、再生治療においてはこれらの細胞をどのようにして移植するかが肝心です。実際の治療で細胞をただ注射するだけでは、バラバラになってしまいます。細胞を摂取しても、水ぶくれになって広がってしまうのです。バラバラの細胞は局所にとどまることができません。そこで細胞を何らかの方法で組織として作り上げ、病変部に移植する必要があります。そうすることによって細胞を効率的にしかもきっちりと定めた部分に移植可能となります。

こういった研究のことを「ティッシュエンジニアリング」と呼んでいて、日本語に訳すと「組織工学」というちょっと堅苦しい名前になります。

この技術はアメリカで1990年代の前半ごろから始まったもので、日本には1990年代の後半に入ってきました。当初アメリカで開発された技術は、まず三次元的な入れ物となり身体の中で分解する「スキャフォールド」(日本語では支持体)を生体由来の成分や人工的な材料からつくり、そこに患者さんの細胞や他人の幹細胞を培養し、それを移植します。するとスキャフォールドは徐々に分解し、移植した細胞がしっかり生き残って組織を再生することで移植部に適した組織となります。これがティッシュエンジニアリングの主流の研究方法です。

日本にはこの技術が1990年代の後半に入ってきて、様々なプロジェクトが立ち上がっていきます。その時に僕の師匠で、ここの前所長でもある岡野光夫先生が、細胞をシート状にする技術を確立していました。

当初は必ずしも再生医療という観点ではなく、「温度応答性培養皿」というものを用いて細胞の脱着を制御することが目的でした。温度応答性培養皿は温度で変化する特殊な高分子を培養皿表面にくっつけたものです。この培養皿は温度で表面が変化し、それによって細胞をくっつけたり、剥がしたりできるというもので、ちょうどその温度の境目が32℃で、通常細胞を培養するときは37℃で培養をするので、その時細胞がくっつきますが、温度を32℃以下にすると細胞が培養皿からはがれてきます。

さて、通常は培養皿から細胞を剥がす時には、トリプシンというタンパク質を壊す特殊な酵素を使います。トリプシンは人間の消化液に含まれる酵素で、通常はこれを使って剥がしていきます。この際に細胞膜にあるタンパク質も壊してしまい少なからず細胞が傷害を受けます。しかし岡野先生はそういうものを使わずに、温度を下げるだけで培養皿にタンパク質がくっついている(=細胞がくっついている)状態から、タンパク質が細胞と一緒に剥がれるような方法を作り上げました。このように培養皿の表面から温度を変化させるだけで、細胞をくっつけたり、剥がしたりできるという研究が1990年代の前半ごろには始まっていたわけです。

さらにそこから、1990年代後半に入ってきたのが、ティッシュエンジニアリングの技術でした。これを見て、何かできないかと皆が考え始めました。

細胞はたくさん培養すると分裂して、細胞同士が手を繋ぐような形になっていきます。細胞を剥がす場合にはトリプシンを使って、細胞と培養皿の間のタンパク質を壊していきます。また、細胞同士もタンパク質でくっついていますから、そこも切ってしまいます。せっかくくっついているものをまた剥がす時は、トリプシンで地面と細胞、そして細胞同士も切ってしまうため、全部バラバラになってしまいます。多くの研究者は、細胞を培養皿からはがすということは同時に細胞同士もバラバラにするものだと思っており、培養方法の常識となっています。

しかし岡野先生が開発した温度応答性培養皿の場合は、細胞と培養皿の間にだけ変化が起き、細胞同士のつながりには全く影響を与えないので、細胞を培養皿いっぱいに培養して、細胞同士がお互い接着している状況で温度を下げた時に、細胞同士がつながったまま培養皿からはがれることになります。そうすると細胞がシート状に「綺麗に」剥がれるのではないかということを思いついたわけです。細胞をバラバラに注射するのではなくこのまま「細胞シート」として移植できるのではないか、あるいは「細胞シート」を重ねていって組織ができるのではないかというコンセプトができあったのです。

Q:現在の研究に至るまでの経緯を教えてください。

僕は医者をやっていて、医者も博士を取らなければならないので研究もしていました。博士を取るための研究です。

当時、内科の医者の場合は病院で臨床を3年間やって、一旦大学に戻り、研修医の指導をしながら午後は研究をするというような時期がありました。医学部の博士課程は4年間もあるので、午前は臨床、午後は研究というスタイルで、細胞培養や遺伝子解析をする分子生物学の基礎研究をしていました。

すると、午前と午後でやっていることにギャップが出てきます。そのギャップを感じつつも博士号は取得して、「これから何をしようか」と考えた時に様々な方向から臨床につながる研究という観点で自分なりに模索していたところ、インターネットで岡野先生が開発した細胞シートの情報を見つけました。

博士課程での研究は、分析や解析をすることが主でした。そんな中で岡野先生の研究を知った時、医学研究にも「つくる」研究があることを初めて知りました。

いまでこそ「自分でつくる」という研究者も増えてはきましたが、どちらかというと医学部の研究は基礎研究がメインで、分子レベルの解析をしていい論文を書くというようなイメージでした。しかしそれとは全く異なる、細胞から組織や臓器をつくるという研究が自分にフィットした感じがしました。

僕自身、博士課程の研究では心筋の細胞を培養して、そこから抽出したタンパク質や遺伝子の解析をしていました。心臓という臓器を酵素で細胞レベルにバラバラにしてバクバク動く心筋細胞を顕微鏡で見たりするなかで、逆にバラバラにした細胞を組み立てて心臓を作られるようになれば、面白いのではないかとは考えていました。

そのイメージと、インターネットで見つけた細胞シートを重ねる絵がぴったりと噛み合ったのを感じた時、すかさず岡野先生に連絡をしました。「細胞からものをつくる」というティッシュエンジニアリングの研究に、大きなカルチャーショックを受けたということですね。

実際に岡野先生のところに来てみると、心筋細胞を用いた研究は誰も行っておらず、ひとまずラットを使った研究から始めることにしました。研究が進むにつれ、「これは、やり続ければすごいことになる」と感じ、現在に至るというわけです。

岡野先生のもとに来てからの3~4年間は、人生の中でもっとも、一つのことに没頭できた時間だったと思っています。研究が上手くいきだしたこともあり、予算もとれて様々な研究者と関わりながら心筋再生の研究をやることになって、たくさんのことにトライする機会も得られました。

しかしその過程ではいくつもの壁にぶつかりました。実際には2~3年研究を進めた時点で、作製可能な組織の厚みに関して限界が見えていました。心筋細胞シートを重ねて肉眼レベルで同期して拍動する組織を作れたことは、確かにインパクトはありました。ただ、それを何枚まで重ねるのかとなった時に問題が出てきました。4枚、5枚と重ねていくと、栄養と酸素が必要になってきたり、老廃物を除去しなければなりません。体の組織はどこでも、常に血管があって酸素や栄養が供給されて、老廃物も除去されています。その再現は、単に心筋細胞シートを重ねるだけではできないことです。細胞から「心臓をつくる」ためのひとつの大きな関門となりました。

そこで細胞シートをどのように重ねていくか、どのようにして血管を入れていくのかなどにフォーカスを当て、様々な人たちとチームを作って課題に向けた研究をしていきました。身体の中にシートを移植する場合、3枚くらいまでであれば血管が速やかにできてきて、ラットを用いた研究の場合、1年や2年は生き続けることを確認しました。ところがいきなり10枚移植すると、組織内の酸素・栄養が不足するため組織が死んでしまうわけです。そこでその課題を解決するアイデアとしては、3枚ずつコツコツと移植することを繰り返していくことにしました。すると、身体の中で少しずつ血管もできていき、厚い組織の作製が可能となりました。

生体内に移植を繰り返すというのはちょっとクレイジーな考えと言われるようなこともありましたが、これをベースにして生体外での次のステップの研究に進めるという考えが自分の中にありました。とにかくまずは身体の中で3枚を10回毎日毎日重ねることで1mm程度の厚みを持つ拍動する心筋組織をつくったわけです。

この方法は臨床を考えた場合、やはり患者さんへの負担が大きくなってしまいます。やはりエンジニアとしては、身体の外で再現できるようにしたいということが次の課題にもなってきます。身体の外で生体と同じような血管をつくることができれば、それを身体の中に移植することもできるはずです。

その後、身体の外で血管のような管腔構造を有したデバイスに心筋細胞シートを繰り返し移植、バイオリアクターとよばれる培養装置で培養液を灌流することで生体内と同じように多層化された拍動する組織の作製にも成功しています。さらなる積層化にはたくさんの実験の繰り返しによる条件の最適化が必要ですが、生体と同様の1cmの厚みの心筋組織の作製には、研究費と時間をかけさえすれば十分に実現できることかなと思っています。

一方で、再生医療の研究を進める中で、「臨床はいつごろになりますか?」という質問をされることが多いです。先ほどお話したような厚い拍動する心筋組織を作製して移植するまでにはまだ時間がかかります。ただ細胞シートの再生医療への応用の仕方には様々の方法があります。

僕らが心筋シートを研究している頃、当時講師でおられた大阪大学の澤 芳樹教授(現・再生医療学会理事長)が、学会で僕の発表を見て「早くこのシートを心臓に貼りたい」とおっしゃっていただいきました。ところがその当時はまだ心筋細胞は、我々の身体からは取ってこられず、澤先生はその代わりに筋肉の細胞を取ってきて、それを細胞シートにして心臓に貼って臨床に応用するということを考えられました。

私と阪大の宮川先生(当時大学院生)の間でこまめにやりとりして技術移転し、様々の動物モデルを用いて筋肉の細胞を用いた細胞シート移植の有用性を確認しました。その結果、患者自身の筋肉の細胞を用いた細胞シートの移植が2007年に初めて臨床応用されました。

現在も継続的に治療が行なわれ、企業による治験もはじまっています。筋肉由来の細胞シートは自律的に収縮弛緩するわけでなく、その移植による効果は細胞シートから分泌される様々の因子による心機能改善と考えられています。心臓以外にも自家細胞を使った細胞シートの再生医療は角膜・食道・軟骨・歯周・耳・肺疾患に対する応用が進んでいます。

さらに心臓に対する次なる再生医療を目指して、人iPS細胞から心筋細胞シートをつくれる段階にまできています。この場合は収縮弛緩による心機能改善効果も期待できます。将来的にはこの人心筋細胞シートの積層化と血管網の付与により心臓にかわる臓器の作製も可能だと考えています。細胞シートというと平面のイメージになるかと思いますが、これを管のような形にして、第二の心臓をつくるということを考えています。

コストダウンのために、倫理的課題を徐々に乗り越える

Q:倫理面での課題について感じていることはありますか?

自家細胞を用いた場合、倫理的問題は生じません。またiPS細胞は、ES細胞のように受精卵を犠牲にすることはなく、倫理的な問題も解消されます。他家細胞や他人の細胞から作製されたiPS細胞に関しては免疫の問題は考慮する必要があります。一方、自己細胞から作製したiPS細胞を利用することで倫理的・免疫的な課題は解消されるものの、その作製には時間と多額の費用がかかることが問題となっており、結局は他家細胞でやるしか方法がないというのが現状です。ただ将来的には多数のiPS細胞をバンク化して患者の免疫タイプに一致したものを用いることができるようになるものと考えられています。

もうひとつの大きな障壁として、事業化や産業化に向けた法規制の問題がありました。しかし、再生医療学会他、再生医療関係者の努力のおかげで、2年半ほど前に「再生医療新法」という法律ができました。今までは再生医療でつくられたものは薬か医療機器のどちらかの法律しかない状態で、どちらかに無理やり仕分けられていました。薬は化学式がわかっているものですから、同じものを大量につくることができます。いっぽう、細胞には個人差があり、増殖率も違い、まったく同じ細胞・組織をつくるのは不可能です。そこで細胞から作製した組織にあった再生医療製品ならではの基準や評価の仕方が定まってきました。

まず安全性だけは確保したうえで、積極的に臨床研究を進め、また早期承認制度の導入により企業も参入しやすくなるような工夫がなされました。

現状再生医療は非常に高額です。ただ、承認されれば日本では保険制度により3割負担ですし、患者さんには「高額療養費制度」というものがあって、実際には海外に比べてとても安い金額で治療を受けることができます。裏返して言うと、残りはすべて税金が使われます。ですから、再生医療が進歩すればするほど医療費もその分高騰してしまうことになりかねません。この部分は課題ですね。

従って、この課題に対してやはり自家細胞ではなく、大量に培養したES細胞やiPS細胞の利用や自動培養装置の導入、安全性を担保するために必要な評価経費の削減などを再生医療に関わる大学・企業が協力して積極的に推進することで大幅なコストダウンを図っていく必要があります。

Q:この分野を志す学生には、どんなことが大事だとお考えでしょうか。

日本人全体のマインドとして、もう少し挑戦することを意識するべきと思っています。チャレンジと口でいうのは簡単ですが、なかなかやれる環境がないのか、教育なのか、日本人の気質なのか、自分で外に飛び出していく人が少ない気がします。

ベンチャーをつくるとか、他の研究室に行くのもいいと思います。その居場所である程度やっていけると、そこが安泰というか楽に感じてしまいがちで、日本人はそれに満足している人が多いのではないでしょうか。ですから、失敗を恐れずに新しいことに挑戦するという気持ちは大事ですね。社会のほうも失敗しても復活できるような環境を整えていくべきでしょう。

僕自身も、31歳でこの分野に出会うまでは、集団に属して安心していた一人だったと思っています。あらかじめ敷かれたレールに乗ってきたわけです。ただ、その中でも宇宙飛行士になりたいという夢があって、それについて真剣に考えているうちに、やはりしたいこと、夢をもてることをすべきと考えました。その流れで、「心臓を創る」ということを目的に細胞シートの研究の分野に飛び込んできました。やはりアクションを起こさなければ、なにも始まらないわけです。

いまの学生さんも、様々なことを見聞きするチャンスを逃さないことが大事だと思います。僕が31歳でようやく考えついたことなので、言える立場ではないかもしれませんが、重要なのは年齢ではありません。常に新しい分野や違う分野に興味を持って、そこで自分がやってみたいと思うことがみつかれば飛び込むことも大事です。(了)

清水 達也

しみず・たつや

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 所長・教授

1992年、東京大学医学部医学科卒業後、東京大学医学部付属病院分院および本院 内科 研修医となる。

その後、済生会中央病院 内科 研修医、JR東京総合病院 循環器内科 医員を経て、1995年より東京大学大学院医学系研究科博士課程に在籍(医学博士学位取得)。増殖因子の心筋細胞に対する作用に関して分子生物学的研究を行なう。

1999年より東京大学医学部付属病院 循環器内科 医員、東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 助手となり、組織工学的手法「細胞シート工学」による心筋組織再構築の研究を開始する。

2003年より東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 講師となり、2007年より助(准)教授、2011年より同教授。2014年より先端生命医科学研究所 所長代行を経て、2016年より現職。