情報のネットワークが「万有引力」のように日常生活に張り巡らされ、私たちの生活を一層豊かにしてくれる。そんな社会像の実現を目指す「万有情報網プロジェクト」が始動している。その中心で研究に取り組むのが東京大学大学院の川原圭博教授だ。今後、IoT技術の進歩に伴い日本社会はどう変わっていくのか。川原教授にその展望を伺った。

万有情報網プロジェクトを推進

Q:現在はどのような研究をされているのですか?

現在力を入れている研究は、「万有情報網プロジェクト」というキーワードに集約されています。この言葉には、いろいろなストーリーが込められています。 目標としては、知的な機器のネットワークが万有引力のようにどこにでもあるような存在として、それとなく人間の生活をサポートすること、また、そのネットワークを介して、人間が取り溜めた情報が世の中のイノベーションに繋がること。こんな世界を作りたいと思って研究しています。

特に中長期で力を入れているのは、コンピュータなどの電子回路をなるべく安い手段で作ることです。例えば印刷技術を使って、紙に文字を刷るかのようにたくさんコンピュータやセンサーを印刷して、世の中の情報を取り溜めることを可能にすることを目指しています。それを構成する技術の一つが、インクジェットの技術。インクジェットは家庭用の印刷機にも使われるポピュラーなものですが、それを使ってセンサーや電子回路を印刷することができれば、「使い捨て」できるセンサーやコンピュータを作ることができるかもしれません。

同じく万有情報網の実現に向かう技術として注目しているのが、無線給電です。コンピュータは電気を使うものですが、皆さんが使う電気機器は、毎日充電や電池交換をしなくてはならず、給電の制約が大きいんですね。たまにしか使わないリモコンを使いたいときに電池が切れている、これはよくあることです。これは不便で、本来あるべき姿とはかけ離れています。これを解決するのがエネルギーの開発です。データの転送はある程度無線化が進みました。現在はWi-Fiが主流になり、LANケーブルを差し込むことはなくなりました。固定電話も減っていますが、今後さらに無線化が進み便利になるでしょう。給電に関しても同じことが言えるはずなのです。まるで無線でデータを送るかのように、電池交換や充電は一切なしで、エネルギーを自由自在に必要なところに必要なだけ送り届ける。こうした技術も力を入れています。

”やわらかい”ロボットをつくる

この2つが研究の大きな柱となっていましたが、この「万有情報網プロジェクト」を始めてから、さらに加えたのがロボットの要素です。ロボットといっても、私が興味を持っているのはソフトロボット。あえて柔らかい素材を使ったロボットです。ソフトロボットの可能性を感じ、専門家の先生もチームに招き入れました。ハードロボットと異なりまだ研究が進んでいないこの分野に研究者として魅力を感じています。

こうしてロボット、エネルギーの自立性、印刷技術(=デジタルファブリケーション)という三本柱を軸に万有情報網を作ろうとしています。それらを統合した具体的なアプリケーションとして、昆虫のように動き回って世界中の情報を取ってくるロボットや、折り紙のようなものに回路を印刷してそれを折って飛ばすと周りからエネルギーを受けてずっと飛び回っていられるような製品を考えています。

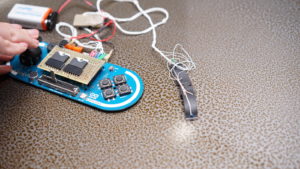

こちらは、近年柔らかい材料も扱えるようになった3Dプリンターを利用して、ソフトなロボットの構造を作ったものです。芋虫のようなロボットのボディの中に、人工筋肉のような形状記憶合金をコイル状に巻いたものが3本入っています。ここに電気を流すと熱が発生して縮み、冷えると元に戻るため、タイミングよく3本の縮み方を制御することで、本物の芋虫のようなうねうねとした動きを再現できます。これはまだ有線で、信号とエネルギーを送っているのですが、デジタルファブリケーションや無線給電でさらに機能を進化できると考えています。

多くの硬いロボットは、部品を関節でつなぎ留め、モーターで関節一つ一つ角度制御するという動かし方をしています。一方で柔らかい素材を使うと、全く違う動かし方が必要になります。例えば縄跳びなど長い紐を片側から振ったときには、動きがひとりでに波のように伝わっていきます。限りない自由度を生み出す柔らかい素材を駆使しようと思ったら、そうした局所的な動きを自律的に伝播させるような法則を上手に使いこなす必要があると考えています。 この芋虫のようなロボットは片方が収縮し始めると、それが収縮しきる前に他方のアクチュレーターが収縮を始めて、波のように後ろから前に動きが伝わっていき、二本のアクチュエーターだけできちんと動くことができるようになっているんです。

こうしたやわらかいロボットが今後日常生活に入ってきて、そこにある情報を収集して我々の生活をより豊かにしてくれるのではないかと考えています。 私自身はロボットは全く専門ではなかったのですが、ソフトロボットの分野で活躍している研究者にもプロジェクトに参加して頂くことで万有情報網なるものを作っていこうとしています。

Q:インクジェット回路も斬新な取り組みです。特殊なインクを使えば、家庭用のプリンターでも電気回路を作れるのでしょうか?

その通りです。こちらは、特殊なインクを詰めたペン。目に見えないナノサイズの銀の粒子が入っていて、このペンでインクジェットプリンタ用の写真用紙に書くと瞬間的にインクが銀色に変わるのが見えたと思います。紙の上に描いたパターンがそのまま電子回路になるのです。

このペンはAgICという東大発ベンチャーが商品化しています。最近関電工という会社にTVCMの中で使って頂き,YouTubeで何百万回も再生されました。

こうした技術を手がけている理由は、やはり安く大量にできるコンピュータを作ろうとしたときに、印刷が魅力的な技術だったからです。普通、電子回路を作るためにはいくつもの工程を経なくてはならず、そのために少量しか作らない場合値段も高くなります。

例えばビニールハウスに飛ばして花の受粉をさせ、終わったら捨ててしまってもいいミツバチロボットが作れるとしたら、寿命は長くなくてかまいません。簡潔な用途のために、タダ同然で作れるような回路があってもいいのではないかと考えました。それで回路を印刷できる技術を探していたときに、三菱製紙が作ったインクを使って家庭用プリンターと組み合わせれば、印刷技術が専門でない研究者でも手軽に回路を作れることがわかりました。その技術詳細をまとめた論文が期せずして高い評価を受けました。

家庭用プリンターで回路を印刷できるインクジェットは、ある意味で「踊り場的成果」と言えます。踊り場的成果とは、最終的な目標、いわば階段の一番上まで行こうとしている途中にある踊り場のように、途中段階なんだけれどもそれだけで価値のあるもののことをいいます。最終的には、安くて使い捨てできるセンサーを作りたいという試みの中でこういう良いインクに出会ったのですから、家庭用プリンターで回路を印刷できるインクジェットというのは踊り場的成果と言えます。これは小中学校の理科の実験の教材にもなっています。

ネットワーク研究からアプリケーションの道へ

Q:川原先生が、大学進学の段階で工学部に進もうと考えたきっかけなどはあるのでしょうか?

僕は徳島出身なのですが、今思えば、地方で暮らしているときには研究者の明確な職業ビジョンというものがあまり具体的に描けませんでした。周りを見回しても公務員か農家か、小さな会社くらいしか職業がなく、成績の良い学生はとりあえず医者を目指す人が多かったように思います。僕も医者を目指していたこともありますが、あるとき「医者は尊い職業だから、なれたら後悔はないだろう。だけど僕は昔から、どちらかというと手を動かして何かを生み出す方が好きだったな」と気づいたのです。それで工学部を志して、東大に入りました。

Q:工学部に進学されてからは、どのような経緯で現在の研究に進まれたのですか?

大学生の頃から研究してきたのは、ネットワークでした。振り返ってみると、大学4年生時からの時代の変化が、そのまま現在の研究に影響しているのかなと思います。大学に入ったのが1996年で、学部の卒業がちょうど2000年でした。ITブームの真っ最中で、ITやWebが当たり前になりつつあったので、「コンピュータが世界を変える」という実感がありました。単にコンテンツの消費者であるだけではなく作る側に回りたいと考え、ネットワークの研究を続けてきました。ネットワークの研究は、あるポイントからあるポイントまで、いかによどみなくデータを送り届けるかが主題になりがちでした。しかし一方で、インターネットを普及させるためにはアプリケーションを考えるのが大切。インターネットの登場時は、通信エンジニアというよりもWebという誰もが情報を発信できるプラットフォームを作れた人が本当の意味での変革の担い手になりました。そこで私は、アプリケーションのことを考えながらも、どうすれば社会を変えることができるのか、情報の力を発揮できるかを意識して研究しています。

無線給電で賞を受賞

Q:研究室のチームが受賞されたTECOの内容についてお聞かせください。

TECOは7、8年の間研究している無線給電で受賞しました。無線給電については、すでに製品化されている規格で「Qi」があります。これはこれで素晴らしいのですが、距離が出ないという弱点があります。例えばスマートフォンを充電する場合、決められた充電パッド上に置かなきゃいけないので、従来の充電方法とは置くか繋ぐかという違いでしかなく、利便性はあまり変わらない。一方私の研究室で取り組んでいるものは、本体から数10cmほど離れたところでも給電できますし、複数の給電パッドを、繋げずに横に置いておくだけで給電範囲が拡大できる点がユニークです。単に並べるのではなく、ある条件を整えて並べると給電範囲が拡大します。これを利用すれば、複数の給電器をパソコンで制御して、電気の経路を指定することもできます。例えばオフィスで一般的なタイルカーペットのように隙間なく給電パッドを並べれば、室内を動き回るロボットに給電を指示できます。スイッチを押す必要もなく、電気が必要なものを置いたら自動的に給電できるように改良したことで、賞を受けました。電気が跳ねて飛んでいって給電されることから「マルチホップ無線給電」と名付けられました。

Q:ヤマト科学賞ではどのようなことが評価されたのですか?

過去の研究成果とその取り組み方について高く評価していただきました。システムの研究というと、通常はソフトの改良や数値性能の向上、もしくは上部構造の抽象的な設計の部分の議論になりがちなのですが、私はハードウェアなどの具体的な部分にも手を出し、アプリケーションから材料、ハードウェアまでを含めた垂直統合型の全体最適化をやっている点がユニークだと講評して頂きました。垂直統合型の全体最適化は他の研究者がなかなかやっていないアプローチです。もちろん、上部構造の設計は誰かがやらなくてはいけない内容であり、すでに多くの研究者が最先端で競い合い、分野としても発展しています。

一方私のアプローチは、使い道まで含めて考え、ある使い道をコンセプトにしてそれを実現するために必要な下部の構造、つまりハードウェアや材料を含めて提案しています。例えるなら、MicrosoftかAppleか、というような違いかもしれません。Microsoftは従来はパソコンを作らずにOSと、wordやexcelのようなアプリケーションで成功したのに対して、Appleは昔からOSやアプリケーションを自分たちで作りながら、その性能を十分に引き出すようなハードウェアまで、渾然一体にして設計してきました。普通研究は進展するにつれて領域の細分化とモジュール化が進むものなのですが、私は全体最適化をやるのがたまたま得意だったようです。ヤマト科学賞は企業からの賞ですが、こうして賞を頂くと大きな励みになりますね。

IoTが進み、日本はどうなるか?

Q:これまで開発してきたもの、あるいは現在の研究を実用化するにはどのくらいの時間がかかるでしょうか?

かつて、研究と実用化にはすごく隔たりがありました。基礎研究と応用研究があり、応用研究で特許を取れたとしても、製品になるというのはすごく遠い道のりだったのです。しかし最近はいろいろなものが簡単にできる世の中になったと感じます。研究で生み出したアイデアを実用化する障壁が低くなっています。

我々の研究室でも、ここ数年で2つのベンチャーが立ち上がりました。

1つは先ほど紹介した銀インクを使って印刷エレクトロニクス技術を手がけるAgICですが、もう一つが農業分野。農業においては広い面積の情報をモニタリングする必要がありますが、それで出来上がる作物の単価が安く、設備投資にお金を掛けられないという事情があり、なるべく安いコストでセンサーを入れたいという要望があります。そこで、印刷エレクトロニクス技術やデジタルファブリケーション技術を適材適所で使うことで従来の10分の1のコストで畑の水分量を計測できるセンサーを作るベンチャーを立ち上げました。現在各地で実証実験を進めています。

研究から製品化への移行期間がスピーディになった要因として、ものづくりに起きた革命の影響が挙げられます。3Dプリンターでプロトタイプを簡単に作れるようになり、学生がデザインしたものをそのまま3Dプリンターで作ってみて、構造的に問題がなければすぐに量産できる。これは驚くべきことです。昔はプリント基板を一つ作るのにも、プロのデザイナーに外注して、深い知識を持った人が設計しないとできなかったのですから。それが、設計に関する知識が共有されてきたり、高価なソフトが無料で後悔されるようになったり、また各地で勉強会が開催されて、専門知識を学べる機会も増えてきたのです。

言い換えれば、研究と実用化の境目がなくなってきている。ベンチャーブームのおかげで世の中も「どんどんベンチャーを作りなさい」という風向きになっているし、実際に投資家も増えて事業を興すための資金も集まりやすくなってきています。特に情報系などの分野においては、開発した技術を実用化する障壁は他産業より低いです。

Q:研究成果の実用化イメージとは?

現在は、ディープラーニングや人工知能、ビッグデータによってデータをたくさん収集するための基盤やプラットフォームを生成する段階にあります。集めたデータから何ができるかは未知数で、事例を見ながら進めていかなくてはなりません。農業においても、我々がつくったセンサーは現時点では、畑の水分量を計測するだけです。ただ、具体的な活用事例から新たな発見が生まれることもあります。茨城の農業生産法人で、飛び地になっている畑を100個ほど一括管理している方がいらっしゃいます。センサーを導入したところ、集めた情報を元に効率的な判断を下せることがわかりました。通常、農家は自分の畑だけを直接見回って管理しますが、規模が大きくなると直接管理は難しいのです。そこで、全ての畑をセンサーで一元管理することが必要になります。情報を統合し、「この畑に水が足りないので、ここに行ってください」「この畑は収穫できそうなので、ここに行ってください」とスタッフに指示を出せるのです。この例からわかるように、安いセンサーを作って配って、使う側から新たな使い方を提案してくれるサイクルが生まれると、次々と画期的なアプリケーションが生まれてくるといえます。

Q:世界の中で見ると、日本はこの分野においてどのような立場にあるのでしょうか?

IoTを構成する要素である通信や部品、材料などの要素技術に関しては、日本はすごくリードしています。IoT分野の中で、絶対になくならない領域の技術を見つけ出し、早めに市場を獲りにいければ、日本は重要な位置に居続けられるのではないでしょうか。自分たちの強みをまだ見極められていない会社は、まず強みを見極めることが必要です。

Q:今後力を入れていきたい研究はどのようなものでしょうか?

IoTは確かにブームではあるのですが、研究者の役割というのは次のブームの種になるよう技術を開発していくことです。私の提唱する万有情報網というキーワードは、IoTの次の時代に求められる要件を盛り込んだものです。これまで、無線給電に関しては可能性を示すところまではできましたが、次はそれを実用レベルまで持っていくことを目指します。ソフトロボットに関しては、絶対に動かないものとして捉えられているセンサーを取り付けて、自由に動いて情報を集められるようにします。また、ワンタイムユースに対応する使い捨てのロボットセンサーの開発も必要です。万有情報網の実現に向け、ステップを着実に進めていきたいと思っています。< 了>

川原圭博

かわはら・よしひろ

東京大学 大学院情報理工学系研究科准教授。コンピュータネットワーク、ユビキタスを専門とし、IoT機器をより能動的で自立的なものにする「万有情報網」の実現に向けた研究に取り組んでいる。ジョージア工科大学客員教授などを経て現職。2014年Microsoft Research日本情報学研究賞など受賞多数。